杜の都・仙台を見守るように佇む仙台城。

かつて伊達政宗が築いたその城は、四季折々の風景とともに静かに歴史を物語っている。

しかし訪れた人の多くは

「あれ?…お城どこ?」

――天守もなければ立派な城郭もなく、“がっかり名所”なんて不名誉な呼ばれ方をすることも。

「独眼竜」の異名で知られる超人気戦国武将にも関わらず、その城跡に何もないというのは確かに寂しすぎる。

せっかく政宗さんを好きになって仙台城に来てくれても、これではやはり“がっかり“させてしまうのでは?と父と話したことがある。

しかし父はそんな仙台城を『初めて仙台に来た人をまず連れていくなら青葉城だべな』と評する。

その言葉が気になって、改めて調べてみると、実はあまり知られていないだけで、全国の有名なお城と比較しても引けを取らない意外とすごい城だった。

ここでは、仙台城の知られざる魅力、そして現在進んでいる復元計画について、自分なりにまとめてみた。

知れば知るほど、「がっかり」どころか、むしろ「よく知らずにいたな」と思うようになるはず。

【意外とすごい①】仙台の街中から見える“懸造”

知ってっか?

仙台の街ん中から青葉城が見れる場所があんだぞ?

いや、言っても百万都市ですよ。高層ビルが立ち並ぶ街中から仙台城など見えるわけがない。

百歩譲って、立派な天守が聳え立ってるとかであればまだわかるが。

父が言うには、その場所とは――柳町通り。

かつて奥州街道だったその通りを広瀬川方面に歩いてみると、視線の先には確かに青葉山の崖が!?

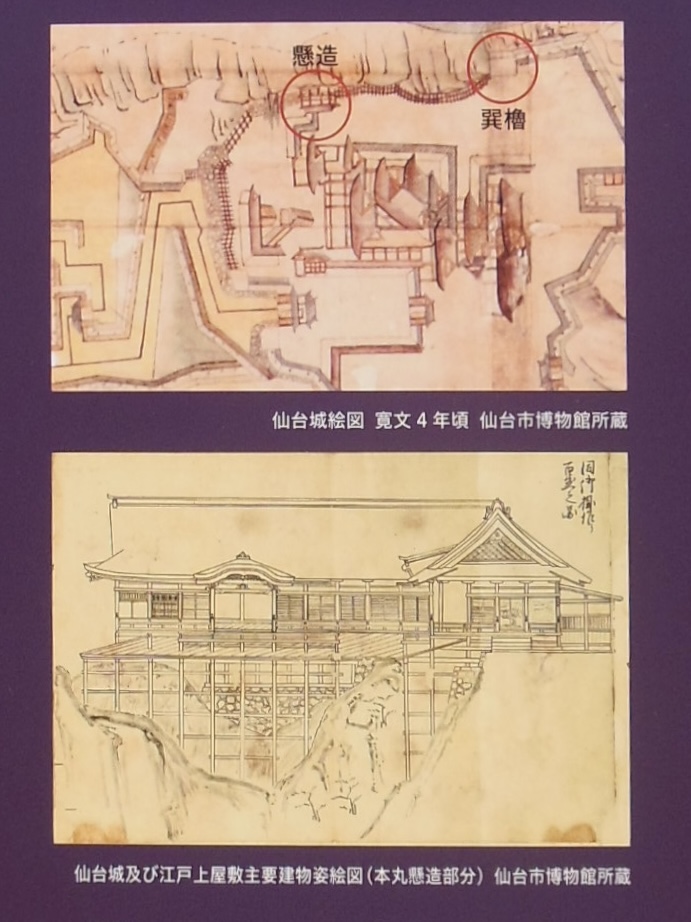

そこにはかつて本丸の東側に存在した「懸造(かけづくり)」と呼ばれる、大手門と並んで復元候補に挙がるほどの見事な建築物があったらしい。

懸造とは

仙台城の中でも懸造は、特に重要な象徴的建築物の一つと位置付けられていたようだ。本丸御殿の一部で、広瀬川や仙台御城下を一望できる絶景スポットとして賓客をもてなしたり、政宗自身もここで思索にふけったりしていた。

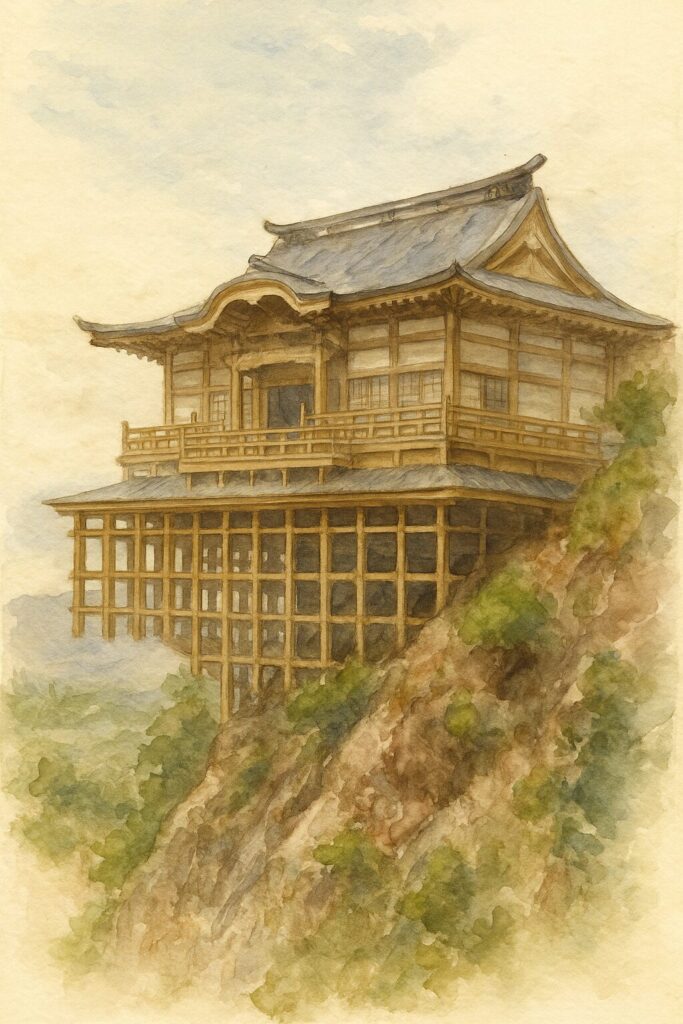

絵図等の資料から、桂離宮に代表されるような数寄屋風書院造りの建物が「清水の舞台」よろしく、本丸の東側、広瀬川に面した切り立った崖の淵からせり出すように、まるで宙に浮いているかのように存在したらしい。高度な建築技術を要する建造物であり、地方の城郭建築としては異例の意匠性を持っていた。

計算された配置

仙台の城下町を一望でき、人々の往来や、軍事的には戦況を把握するための見張り台としての機能も備えていたと考えられる。というのも、懸造から一直線上に奥州街道(現・柳町通り)があり、ここが道筋を見通せる唯一の場所なのだ。

奥州街道は、江戸から東北地方を縦断する、軍事的にも経済的にも極めて重要なルート。

政宗は仙台城下の都市設計において、もし敵がこの奥州街道を通って侵攻してきたら、その動きを一望できるよう防衛ラインとして緻密に計算し、道筋を見通せる唯一のポイントとして懸造を置いたということだ。

この、南側からの侵攻に備えるような設計は、上杉対策のためだけだったのか。

もしくはその先の徳川というところをどの程度想定していたんだろうか。

政宗の視線を感じながら柳町通りを歩いてみたら、何気なく通り過ぎていた仙台の風景が“いぎなり“ドラマチックに見えてくるかもしれない。

※いぎなり→仙台弁で「とても」の意

「清水の舞台」の如き建物が、柳町通りの先にドーンと現れたら仙台の新たなランドマークとして間違いなく注目を集めるでしょ。

自分なら間違いなく写真を撮っちゃうだろう。

復元されれば「がっかり名所」返上の可能性を秘めていると思う。

【意外とすごい②】秀吉の聚楽第じゅらくだいに匹敵!?”本丸御殿”

日本屈指の規模を誇る「千畳敷」の大広間

慶長15年(1610年)に完成した本丸御殿の大広間。

発掘調査によって明らかになった驚きの規模は、畳敷き部分だけで約260畳、板縁まで含めると約430畳に及ぶ巨大な大広間。俗に「千畳敷」と呼ばれたほどで、当時の城郭建築において破格の規模を誇っていた。

14の部屋で構成される間取りは、「上々段の間」「上段の間」「孔雀の間」「檜の間」など、それぞれに明確な格式と役割を持つ空間として設計されており、正面から見た高さは17メートルあったことがわかっている。5~6階建てのビルと同じといえば、その大きさが想像しやすいだろうか。

圧倒的な意匠性 – 懸造と豪華装飾の融合

仙台城本丸御殿の特徴は、その規模の大きさもさることながら、卓越した意匠性にもあった。内部装飾においても、障壁画や金箔押飾金具・銅の釘隠などが物語るように、聚楽第と同じ桃山時代の華麗な書院装が施されていた。

この画像は、青葉城本丸会館・青葉城資料展示館YouTubeチャンネルで公開されている映像(https://youtu.be/gNi1U3HvR5Y?list=TLGGBJ8NcpnPSyAwMTEwMjAyNQ)の一場面です。当時の様子を想像する上で参考になるため引用しています。著作権は各権利者に帰属します。

そして先にも述べたが、「懸造」は本丸東の断崖部に設けられた、広瀬川や仙台市街を一望できる絶景を演出する構造で、実用性と美観を兼ね備えていた。

現在、仙台城見聞館にて「鳳凰図」が原寸大復元されており、その豪奢な装飾の一端を見ることができる。

最高格式の儀礼空間 – 天皇を迎える上々段の間

大広間は年始や月次の礼・大名使節の迎賓など、重要な儀礼や公式行事を行う場だったが、特に「上々段の間」は将軍、そして天皇(または勅使)を迎える事を想定して造られた部屋。つまり天下人としての格を備えるための重要な要素であった。

このような特別な部屋を備える城は、当時の他の城郭と比較しても珍しく全国的にもごく限られている。(二条城・江戸城等)

一流の技術者集団による桃山建築の粋

仙台城本丸御殿の建設には、京より梅村彦左衛門・彦作父子、紀伊より天下無双と言われた刑部左衛門国次(日光東照宮の【三猿】【眠り猫】の人)らの名匠を招き、障壁画は狩野派絵師狩野左京が担った。当時のトップランナーたちの競演により本丸御殿が彩られた訳だ!

彼らの手による仙台城本丸御殿は、地方の城郭でありながら中央の最高水準の技術が用いられ、京都の聚楽第に匹敵する豪華さだった。

桃山文化の精華を体現した政宗の傑作

仙台城本丸御殿の大広間は、当時の桃山書院文化の精華を余すところなく取り入れた御殿建築として、他の城郭建築と比較しても肩を並べる、いや、もしかしたらそれを上回る素晴らしさを持っていた。

少なくともそうあろうとした政宗の気概を感じる。

430畳という規模、懸造の絶景との融合、豪華な装飾、最高格式の儀礼空間、そして一流技術者の競演。

現在は失われてしまった仙台城本丸御殿だが、発掘調査で明らかになったその驚きの規模と格式の高さは、伊達政宗という戦国大名の文化的素養の高さと東北の雄としての威厳を今に伝えると共に、天下への野心を想像させられてしまうところにロマンと魅力を感じる。

復元されれば間違いなく「がっかり名所」返上の可能性を秘めていると思う。

【意外とすごい③】敷地面積実質一位!?

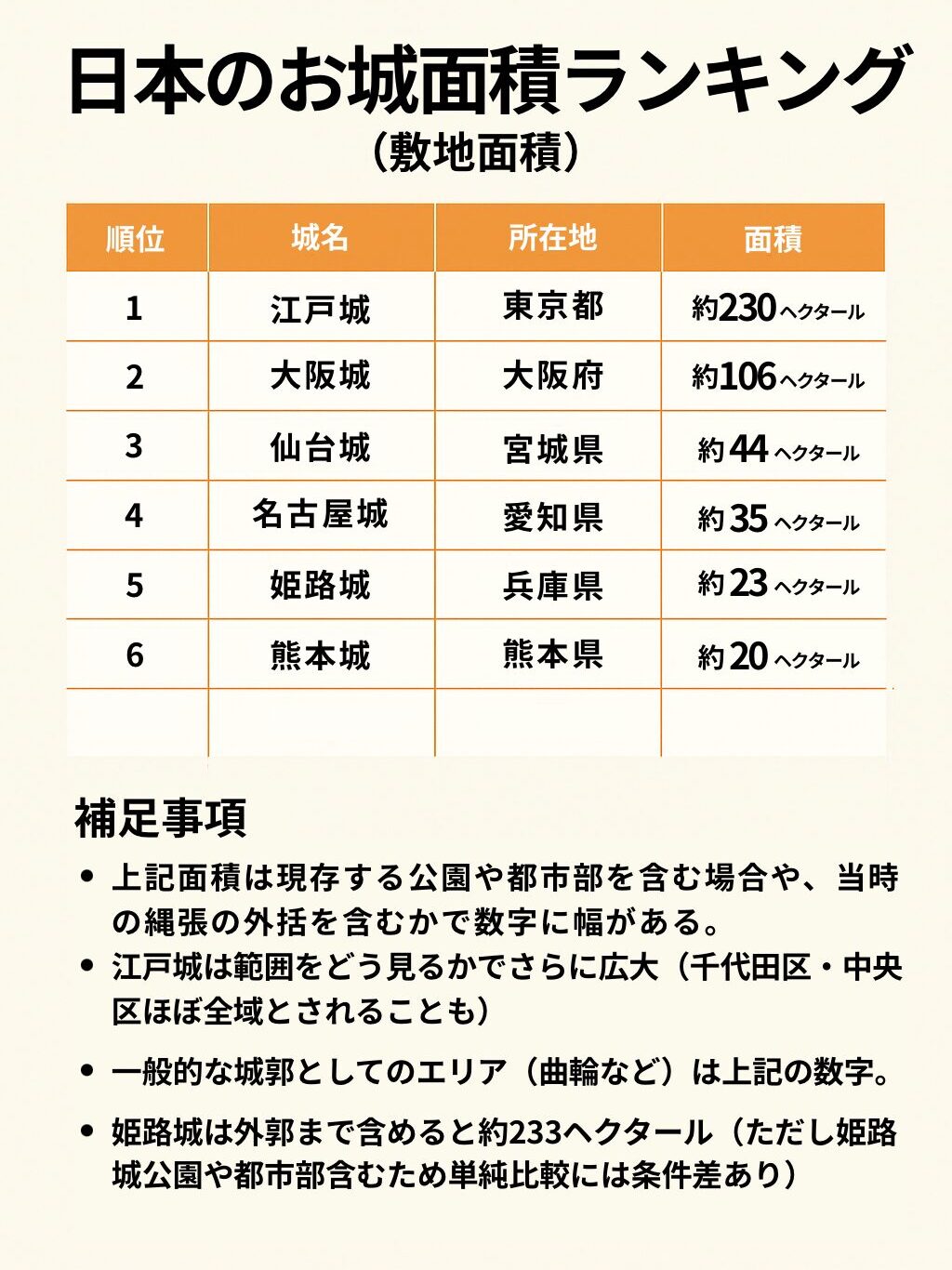

下の表をご覧頂きたい。

これは一般的な城郭としてのエリアの敷地面積ランキングであるが、

仙台城、第3位!?

江戸城・大阪城は天下人のお城なので別格として、意外にも名古屋・姫路を抑えて3位の仙台城。

大規模な本丸御殿を有することが可能だったのも頷ける。

立派な天守を持つあの名古屋城と姫路城を抑えて。。

これはちょっと誇らしい。

仙台城跡に”何もない”理由

意外とやるな仙台城、と見直したところで、ではなぜこんなにも何も遺っていないのか、と単純な疑問がわく。

なので仙台城の歴史を攫ってみた。

仙台城以前

青葉山に城を築いたのも政宗が最初だと思いがちであるが、実は仙台城ができる遥か以前から、青葉山には時の統治者が築いた城があったらしい。

12世紀後半、前九年の役や後三年の役を経て陸奥地方の覇者となった藤原清衡が、仏教を基盤とした国造り・文化の発展を目指すなかでこの地に大満寺を創建したとされる。

大満寺の虚空蔵堂が主塔であったため、「虚空蔵城」または「虚空蔵館」と呼ばれていた。

ちなみに虚空蔵菩薩は、無限の知恵と慈悲を持つ菩薩として、特に記憶力や学問に関する信仰が強い存在。

文治5年(1189年)、源頼朝の奥州合戦において功績を上げた千葉胤通が国分荘(現・千葉県市川市)の地頭に任じられ、国分氏を名乗る。彼の子孫国分盛胤が青葉山に入り、後に国分能登守が城主となった際、城周辺に千躰仏が祀られていたため「千躰城」と改称された。

城の規模は現在の仙台城本丸と推定されており、国分氏はこの城を拠点に周辺地域を治めていた。

国分氏は、戦国時代末期には伊達氏に従属し、国分盛重が当主として千代城を守ってたが、伊達家臣団と対立が生じ、最終的には政宗に追放され千代城は廃城となる。

しかしその後の伊達氏による発展へとつながる基盤を築いたと言える。

そして仙台城(青葉城)築城

1601年(慶長6年)その廃城後の青葉山に目を付けた伊達政宗が徳川家康より許可を得て仙台城築城を開始、二代藩主伊達忠宗の時代に完成した。

着工当時、上杉景勝牽制が目的だったため、歴代青葉山に城を築いた統治者同様天然の要害たるこの地を選び、かなり実戦を想定した造りになったと言われている。

また、この地を選んだ別の理由としては、後の領土運営を考えてのことだったようだ。

本丸には藩主の居住空間である御殿、公式行事や賓客接遇のための大広間・懸造があった。

ちなみに、本丸まで登城するのが正直大変という事で二の丸ができてからはそっちを藩政の中心地として使用されていたらしい。

江戸時代を通じて、地震や火災による損害を受けながらも修復が繰り返され、約270年にわたり仙台藩の政庁として、伊達氏の居城として機能した。

天守閣は元々なかった!?

標高約130メートルの青葉山に築かれ、東は広瀬川の断崖・南は竜ノ口渓谷が囲む天然の要害を活かした設計が特徴。本丸は石垣で囲まれ、四つの三重櫓が守っていた。

いかに”攻めるに難し”か。

スペイン国王フェリペ3世の命を受け来日していたセバスティアン・ビスカイノの報告書によれば、

仙台城を「広大」「壮大」「印象的」と表現しており、「日本で見た城の中で最も堅固な城の一つ」と記している。「山の上」という戦略的な位置にあり「川や山」によって地理的に護られた城は「難攻不落」であると評価している。

探検家であったビスカイノは、スペインの太平洋貿易ルート開拓と、影響力拡大のため、測量と情報収集を任務としていた。ヨーロッパにおいても、要塞の戦略的な地理的位置や軍事能力に関連する情報収集・分析をしていた彼の評価は信頼できるものといえる。

これだけの評価を得ていたのあれば、天守閣があろうと無かろうとさほど問題はないのだろう。

しかし!天守”台”は設けられていた!「天守台跡」がしっかりと残っている。

しかも当時の資料から、その規模は 29m✕26m✕36m。姫路城と同等かそれ以上!

最初から作る気がなかったら”台”なんて設けないはず。

そこまでしたなら造っといてくれよ!と。今を生きる我らは勝手なことを言いたくなるのだが。

着工前に戦国の世が終わり天守を設ける必要がなくなったとか、当時の築城の様式としては天守を設けるのはもはや主流ではなかったなど諸説あるが、やはり家康と事を荒立てるのを良しとしなかったためという政治的配慮説が最も良く言われている説なのだとか。

天守を造らない事で仙台の町を遺したとも言えるか

そうかー

でも姫路城級の天守、、あって欲しかった!

維新後は軍の拠点に

戊辰戦争ではなんとかご城下が舞台になるには至らずお城も戦火を免れたが、明治維新後新政府により廃城となり多くの建物は解体され、二の丸には帝国陸軍第二師団の司令部が置かれた。

第二次世界大戦中の仙台空襲により大手門や脇櫓などの重要な建築物が焼失。戦後、城跡はアメリカ軍に接収されたが、1957年に返還された。

個人的にはフリーメイソン仙台ロッヂの石碑が残されているのがとても興味を引かれる。

現在の状況

現在、仙台城跡は青葉山公園として整備されており、石垣や土塁などの遺構が残っている。

また、再建された大手門脇櫓や伊達政宗騎馬像が設置され観光名所となっている。

本丸跡からは仙台市内や太平洋を一望できる絶景が楽しめる。

青葉城資料展示館では、城の歴史や復元映像、VR体験を通じて当時の姿を見ることができる。

また、宮城県護国神社があり、戦没者を祀っている。

復元はあるのか!?

”仙台城は伊達じゃない”ということは十分わかった。

なればこそ、実際にそれがあったなら!と思わずにはいられない。

市の復元計画によれば、主な建造物としては大手門が復元に向けて動き出している(完成目標は2036~38年頃)他、

登城路を整備してより分かり易く安全に散策できるようにしたり、

城郭を覆う樹々を整えて街中からは認識しやすく、城側からはより素晴らしい眺望を楽しめるようにするといった事業が進行中だ。

じゃあそこは是非とも懸造を!と思うところなのだが、正確な資料の少なさや史跡復元に関する文化庁が定める基準を満たしていないとかで実現は不可らしい。

市民の声

地元民としては何と言っても観光資源としての価値を重視する意見が多い。

大手門の復元計画が決まってからは、ひとまずそこへの期待は高い。現在の「何もない」状態では名所としてなかなかにどうなんだい?という認識は強く、”がっかり”返上への第一歩としてまずは大手門を!というところだろう。

一方、復元に要する時間と費用、さらに史実との整合性をめぐる課題について、懸念の声も上がっている。

実際おいくら?ー復元事業費

本丸御殿や大手門・三重櫓等を仮に全部復元できるとしたら、費用はどれほどのものになるのか。

現在進行中の復元事業に関しては以下の通りだ。

・大手門の復元費用: 調査・計画が進行中であり、具体的な費用は現時点で未定。

・石垣の復旧工事: 災害復旧費用として約10億円が見込まれており、国からの補助金と自治体負担で賄われる予定。

大手門ひとつ取っても具体的な費用はわからない!

ということで、2016年4月の熊本地震により被災し現在も復元進行中の熊本城を参照した。

城の重要文化財建造物13棟、復元建造物20棟すべてが被災。 特に石垣は約1割が崩落し、約7万~10万個もの石の積み直しが必要とされている。 • 石垣の完全復旧完了の目標は2052年までの35年計画。 • 熊本市は2018年に「熊本城復旧基本計画」を策定、文化財的価値を維持しつつ慎重に復旧を進めている。 過去の年度および今後の年度の予算額として、以下の事業費が示されている。

ほぼほぼ造り直しの熊本城と復元の場合全新築の仙台城。

規模は違えど、大部分新たに建設しなければならないという点で似ている両者。

仙台城を復元するとしたら、こんなイメージだろうか。

毎年平均27億円が35年間。。

でもお金だけじゃないとこだよね。

象徴を取り戻すというのは。

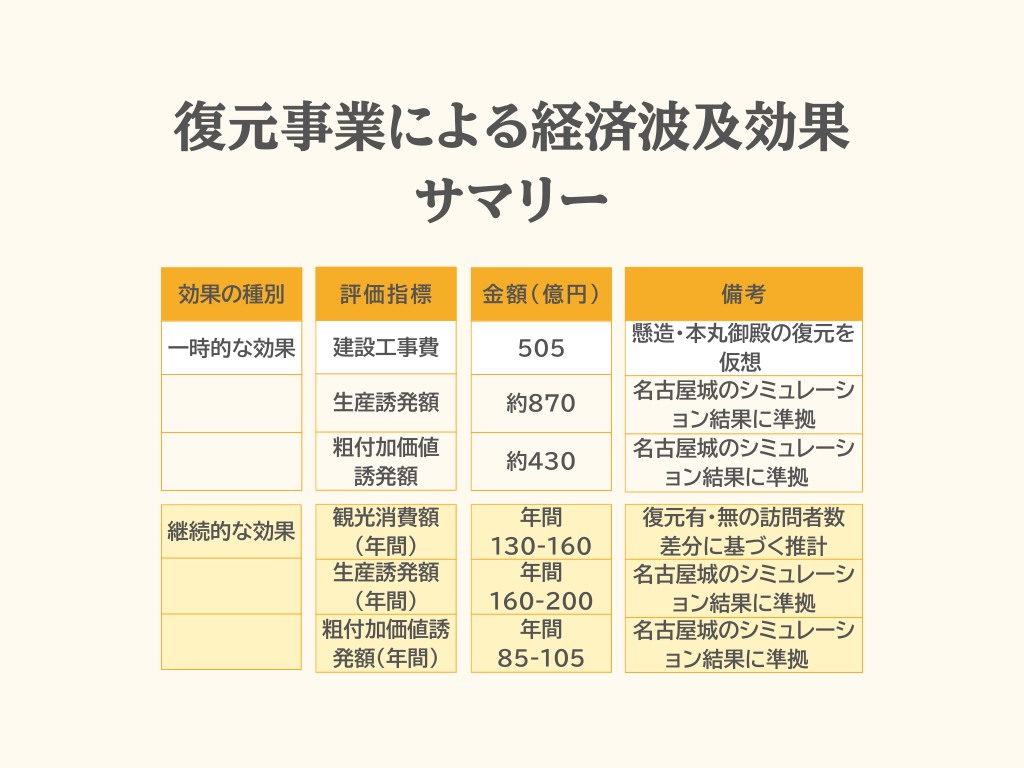

復元が実現した場合の経済効果は!?

名古屋城天守閣の木造復元に関する調査報告書 を参考に、

仙台城の現状データと照らし合わせながら、天守・本丸御殿が復元された場合を妄想してみた。

もちろん名古屋城の「木造天守閣」みたいな大規模復元とは規模が異なるため単純な比較はできないが、そこはあくまで個人的な妄想としてご容赦頂きたい。

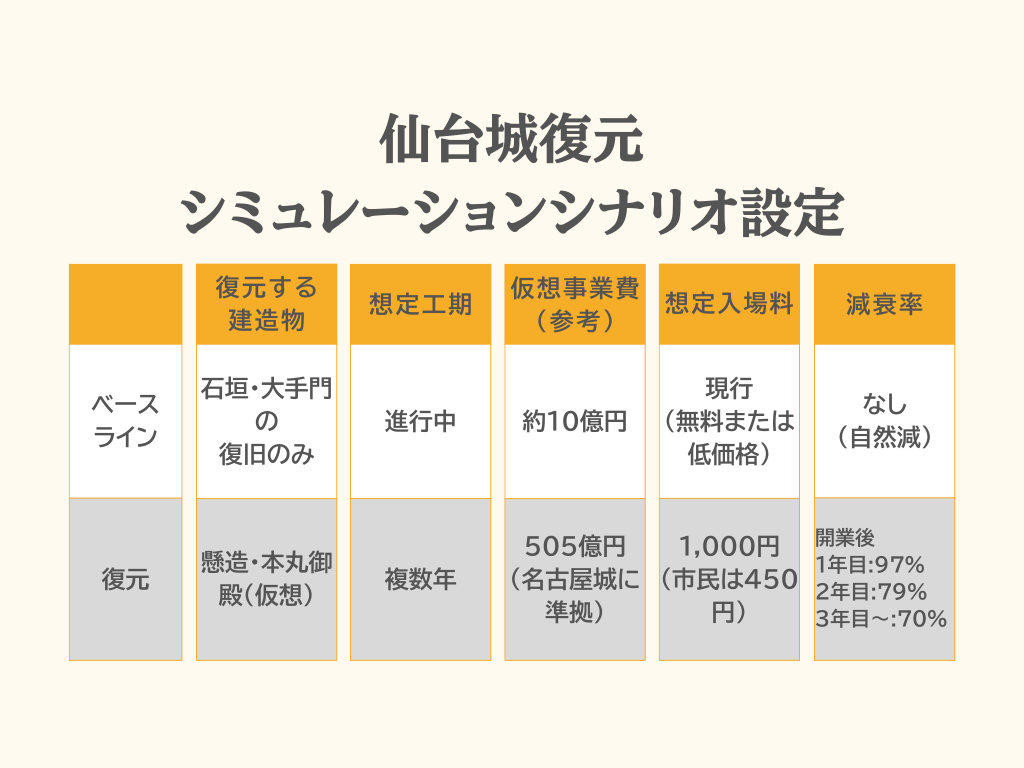

シミュレーションシナリオ

まずはベースラインとして大手門や石垣の復旧工事が完了した後も、目立った復元が行われない場合。宮城県の人口減少トレンドに沿った訪問者数の緩やかな自然減を予測の基礎とする。

一方で、本丸御殿の復元が行われた場合。

名古屋城の報告書 に示された熊本城や姫路城の事例を参考に、復元後1年目は対前年比97%、2年目は79%、3年目以降は70%の減衰率を適用してモデル化 。

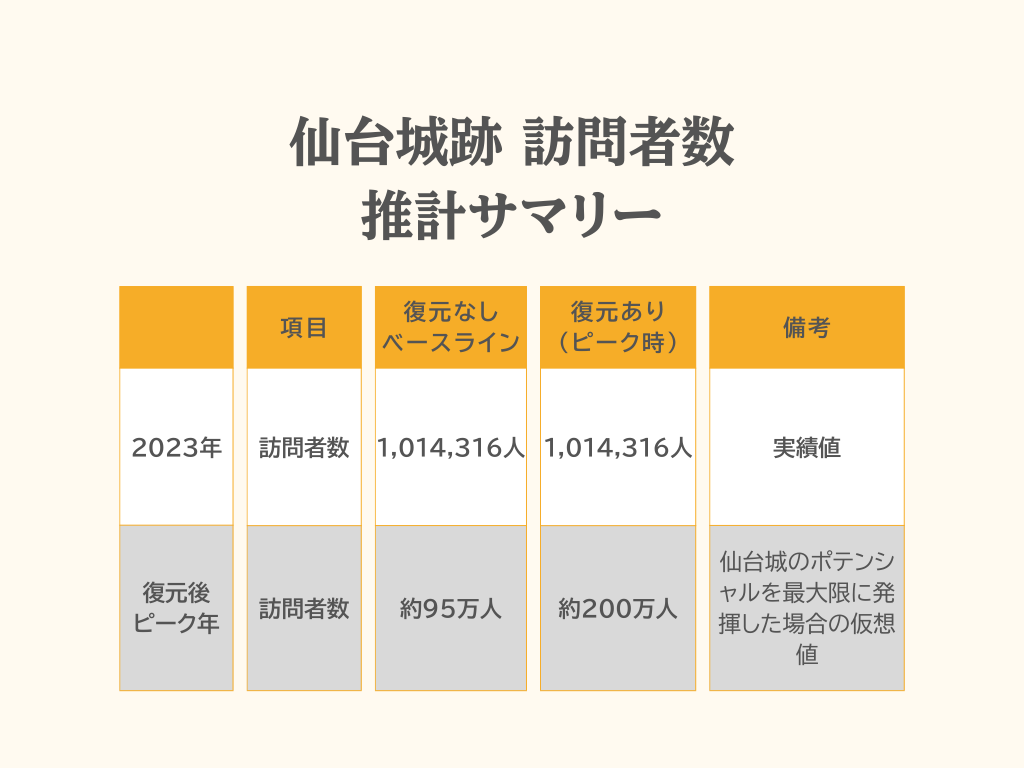

訪問者数推計

- 令和5年(2023年)の宮城県全体の観光客入込数は6,824万人となり、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年(2019年)の6,796万人を上回り、過去最高を記録 。

仙台圏域は特に好調で、観光客入込数は3,936万人に達し、前年比で753.8万人(23.7%)増加。 - 令和5年(2023年)の仙台城跡・瑞鳳殿等の入込数は1,014,316人でした 。これは前年比で199.6%増という大幅な伸び。

これら、宮城県が公表している観光統計概要(令和5年)のデータを基に、名古屋城天守閣復元の推計(既存の訪問者数192万人からピーク時には382万人に)を適用すると

復元後のピーク時には約200万人の訪問者数が見込まれる。

地域経済への波及効果

名古屋城の事例に基づいて推計すると、

- この505億円の建設事業は、雇用創出や関連産業(建築資材、専門職人など)への需要を喚起し、地域経済に一時的だが大きな活性化をもたらし、約870億円の生産誘発額と約430億円の粗付加価値誘発額につながると見込まれる。

- 本丸御殿が復元が実現した場合、年間訪問者数は約200万人規模に達する可能性があり、その増加分が新たな観光消費を生み、宿泊施設、飲食店、小売店など、観光客が利用する多岐にわたる産業に継続的な経済波及効果をもたらす。(観光消費額130~160億円、生産誘発額160~200億円、粗付加価値誘発額85~105億円)

復元規模もさることながら、東京・大阪という二大都市の間に位置し、城へのアクセスも良くどちらからも集客を見込める名古屋と、一方で大都市からの集客は東京からしか望めない仙台では立地条件が異なるため、このシミュレーション通りの数字ではなかろうが、復元された場合の経済効果は目を見張るものがある。

桁がデカいからちょっと想像し難いけど、

復元ピーク時は来訪者2倍ってすごくない!?

まとめ

現在は「何もない」仙台城跡だが、実は歴史的にも建築的にも非常に価値の高い城郭だった!

復元が行われれば「がっかり名所」から一転して東北の誇る観光資源になり得る。そして改めて宮城県民の誇りとアイデンティティの象徴になり得るだろう。

仙台城の知られざる魅力

- 懸造(かけづくり) – 本丸東側の断崖に設けられた数寄屋風書院造で、広瀬川や城下町を一望できる絶景スポット。超絶計算された配置で奥州街道の監視機能も果たしていた。

- 本丸御殿 – 約430畳の「千畳敷」と呼ばれた大広間を持ち、豪華な装飾が施された桃山文化の粋を集めた建築物。聚楽第に匹敵する規模と格式を誇っていた。

- 城郭の規模 – 敷地面積では全国第3位(江戸城、大阪城に次ぐ)という意外な大きさ。

歴史的背景

- 12世紀の奥州藤原氏時代から続く要害の地

- 伊達政宗が1601年に築城開始

- 天守台は設けられていたが、政治的配慮から天守閣は建設されず

- 戊辰戦争は免れたが明治政府により主な建物は解体、遺っていた建物も太平洋戦争の空襲で焼失

現在の復元計画

- 大手門の復元が2036-38年頃を目標に進行中

- 懸造の復元は資料不足等により困難

- 石垣復旧工事に約10億円を投入予定

復元による経済効果の試算

- 名古屋城の事例を参考にした推計では、本丸御殿復元により年間訪問者数が約200万人規模に達する可能性

- 観光消費額130-160億円、生産誘発額160-200億円の経済効果が見込まれる

父との些細な会話がきっかけで新たな発見ができ、今後も己が生まれた土地について改めて魅力を発見・再確認したい。

”まず仙台城を案内する”理由は、”今の仙台の出発点”だからだろう。伊達政宗が天下への夢と折り合いをつけながら、それでも江戸や大阪に負けない都にしようと(思ったかどうかはしらないが)始めた仙台。夢の終着点にして新たな出発点たる仙台城は、仙台を訪れる上でまず初めに見るべき場所として確かに相応しい。

コメント