仙台城に「清水の舞台」があったって、ご存じですか??

本丸東側に築かれた特徴的な建築物「眺瀛閣(ちょうえいかく)」。

断崖絶壁からせり出すように建てられたこの懸造の建物は、広瀬川を一望する絶景で賓客をもてなす文化の粋であるだけではなく、奥州街道が一直線に見通せる見張り台でもあり、そして伊達政宗の精神性を映す特別な場所だった。

しかしなぜ政宗は、普通であれば城郭には用いられない寺社建築である「懸造」を選んだのか。

その視線の先には…?

ここでは、その理由を、実用性・文化性・精神性の三つの視点から自分なりにまとめてみた。

仙台城の懸造─懸造が必然だった理由

かつて本丸の東側に存在した「眺瀛閣(ちょうえいかく)」は、大手門と並んで復元候補に挙がるほどの見事なものだったらしい。

本丸御殿の一部で、崖からせり出すように「懸造(かけづくり)」で建てられた数寄屋風書院造りの建物は、高度な建築技術を要する、地方の城郭としては異例の意匠性を持っていた。

見張り台としての機能も備えており、その配置も都市設計の段階から防衛ラインとして緻密に計算されており、奥州街道を一直線に見通せる唯一の場所として、敵が街道を通って侵攻してきた場合、その動きを一望できるようになっていた。

断崖絶壁という立地条件

仙台城は、東と南を広瀬川と竜の口渓谷の断崖に、西を険しい山に囲まれた天然の要害に築かれた。特に本丸は断崖絶壁の上に位置しており、防御面では理想的な立地である一方、建築面では大きな制約を伴う土地でもあった。

このような高低差の激しい地形に建物を建てる際、懸造は極めて有効な建築様式だった。

懸造とは、崖などの土地に長い柱や貫で床下を固定して建物を建てる建築技術。

仙台城本丸の東側の崖という地形を無理に改変するのではなく、地形の特性を活かす──懸造は合理的かつ実用的な選択肢だったと言える。

文化人・政宗の美意識──「伊達な文化」の結晶

「数寄者」伊達政宗

政宗は武将としてだけでなく、当代一流の文化人としても知られている。

「伊達者」「傾奇者」と言われた彼の斬新な美意識や文化的関心は、仙台城の建築にも色濃く表れており、上方の桃山文化の影響を受けた豪華絢爛な様式や、利休・古田織部に学んだ茶の湯の精神・禅文化を反映した「伊達な文化」を仙台の地に華開かせようとした。

本丸御殿建設や瑞巌寺復興にあたっては一流の技術者を呼び寄せ、装飾品・美術品・茶道具の収集にも情熱を示すなど、当時の最先端を取り入れていた。

懸造に込められた文化的価値

懸造もまた、政宗が自身の城に取り入れたいと思ったイケてる建築意匠の一つだったのだろう。

京都の清水寺や長谷寺といった名刹で用いられてきた懸造は、単なる建築様式ではなく文化的な価値を持つと考えた政宗は、この様式を自らの居城に取り入れることで、仙台を文化的にも洗練された、江戸や京・大阪に負けない都市として位置づけようとしたのかもしれない。

城下から見えるシンボル

江戸時代の仙台城下の人々にとっては、この懸造が仙台城を象徴するものだったのではなかろうか。崖にせり出した特徴的な姿は、現在のような高層ビルがなかった城下から目立つ存在だったに違いない。

天守閣のない仙台城において、間違いなく天守の代わりを果たすシンボルになっていたはず。

政宗は、この場所からの眺めを楽しむと同時に、城下から見える自らの城の象徴にする意図があったと考えられる。

城郭にこんなの造っちゃうとかヤバいじゃろ!?てことか。

んだ。内外への権威の誇示と実用性だべな。

懸造と宗教とのつながり

しかし一方で「なぜあえて懸造なのか」というところがまだ引っ掛かる。数寄者的センスや合理性だけではない、精神的な意味があるのではないか。

懸造とは、崖などの高低差が大きい土地に、長い柱や貫(ぬき)で床下を固定してその上に建物を建てる建築様式で、山岳地の険しい地形を克服するために発展した技術。

主に日本の仏教寺院や神社(寺社)建築に用いられてきた、もともと深い宗教的意味を持つ建築様式だった。

最も有名:「清水の舞台」で知られる京都の清水寺本堂

現存最古:三仏寺投入堂(鳥取県、平安時代)

岩上の本尊を覆う施設

平安時代中期に建立された石山寺・長谷寺・清水寺の本堂は、いずれも岩の上の本尊を覆うように建てられている。これら初期の懸造は、本堂前面に増設された礼堂や舞台が原型で、信仰対象である岩と一体化した施設だった。これらの寺院は観音菩薩の霊場とされ、岩を観音菩薩が住むとされる補陀落(ふだらく)に見立てていたと考えられているらしい。

修験道の修行場として

平安末期から鎌倉時代にかけて、懸造は天台・真言系の寺院における修行の場として建てられるようになる。修験道は山岳信仰を基盤とし、険しい山での修行を重視した。

鳥取県の三徳山三仏寺の投入堂は、役小角(役行者)が開いた修験道の行場とされ、垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられている。

確かにこのアクロバティックな立地は、まさに修行の場。

「奥の院」として

山岳寺院では、山麓の境内とは別に、開山の縁起に由来する「奥の院」が設けられることが多く、懸造建築はしばしばこの奥の院に建立された。

三仏寺投入堂は、修験道の開祖である役小角が法力で投げ入れたという伝承を持ち、寺の奥院として位置づけられている。岩陰に建てられたり、岩窟内にすっぽり収められたりする例もあり、自然の地形そのものを神聖な空間として取り込む山岳信仰の思想と深く結びついている。

青葉山はパワースポット?

え、政宗さん青葉山を山岳信仰的な場所として

懸造をチョイスした可能性ない?

仙台城が築かれる以前の青葉山はどんな場所だったのか。

古来より山岳信仰があったとか、遥か縄文の頃から祈りの地だったりしたのだろうか?

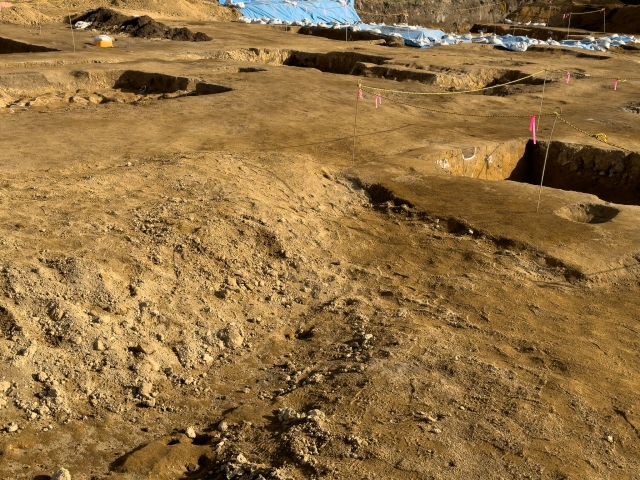

東北大学の調査では、青葉山キャンパスに旧石器時代・縄文時代を中心とした遺跡群があることが判明している。

しかし、発見された遺構が具体的にどのようなもので、どのような祭祀が行われていたかを特定するには情報が不足している。

青葉山の霊場

中世の頃には霊場が広がっていたとされている。

長泉寺、龍泉寺、光禅寺、玄光庵、大満寺があり、奥州藤原氏によって創建されたとされる大満寺には「仙台」の由来になったとも言われている千躰仏が祀られていた。

青葉山がパワースポットだという認識が縄文時代にまで遡るものなのかは断定できないが、少なくとも奥州藤原時代にはこの地は信仰に根差した場所だったのだろう。そして、そうした場所というのは縄文の頃からの祈りの場の上に重なっている事例もあることから、青葉山もそうである可能性は十分考えられる。

だとすると、古代からこの地が元々特別な場所であった可能性も否定はできない。

ただ、政宗さんがそれを意識して、信仰心で懸造を採用したかというと、

その可能性は低いべな。

でも風水とか陰陽道を使った都市計画が一般的だった時代において、目に見えないそういう力を利用するためにここを選んだっていうの自体は、全然あり得ることだと思う。

崖の上の精神—伊達政宗と臨済宗の思想

パワースポットか否かは別にしても、懸造が宗教建築という点で考えると、政宗の精神性と、彼が信仰した臨済宗の死生観が反映されている可能性はどうだろうか。

臨済宗の根本【生死一如と無常】

臨済宗は禅宗の一派であり、仏教宗派の中でも武士階級と高い親和性を持っていた。

特に、公案(禅問答)を用いて即座の悟り(頓悟)を追求する看話禅(かんなぜん)の教えは、戦場という極限状態において求められる強靭な精神、すなわち生死を超越した不動心と瞬時の判断力を養う上で理想的であった。

生も死も同じひとつの流れ──「生死一如(しょうじいちにょ)」という世界観を持っていて「生と死は本質的に切り離せない一つのものの両面である」と説いている。

死を恐れず、むしろそれを受け入れることで、「今」を精一杯、真剣に生きる。

また、すべてのものは移ろいゆく──「無常」という概念は、我欲を捨て、煩悩や感情に囚われる事のない「無心」を目指す。

【修行の果てに悟りを開き、生きるも死ぬも全ては常に変化し続ける宇宙の流れの一部として受け入れられる境地(仏性)に至る。】

これが戦国時代に生きた多くの武士達の死生観の根幹をなしていた。

政宗の死生観

伊達政宗の死生観もまさにこの時代の武士達同様、禅思想の色濃い影響が見られる。

伊達家自体が代々臨済宗を信仰していたという事も大きかろう。

政宗は、幼少期に疱瘡で生死を彷徨い右目を失明、敵対勢力の裏切りによる父・輝宗の落命、さらには実母による毒殺未遂、そして家督維持のための弟・小次郎の殺害といった、極めて過酷な試練に満ちていた 。

これら数々の危機や、豊臣秀吉・徳川家康らとの権謀術数の戦いを乗り越えるためには、常人を超えた精神的な強靭さと冷静さが不可欠だったのは想像に難くない。

その胆力の土台となったのは、幼少期から師の虎哉宗乙(臨済宗の名僧)に学んだ、禅に基づく帝王学だ。

虎哉は、感情に流されず冷静に判断する力を養うため「感じたことと逆のことをせよ」という「へそ曲がりの教え」を説き、極限状況でも心を乱さぬ「虚心(無心)」を鍛えた。

また「他人の前で横になるな」という教えにより、自己の精神状態が外界に影響されない「不動の心」を維持し常に威厳ある姿勢を保つ指導者の心構えを説いた。

これらの教えは、政宗が戦国の苦難を受け入れ克服する精神的支えとなり、彼の死生観を「無常の受容」にとどまらず、「絶対的な自己信頼」に基づく能動的な哲学へと導いた。

遺言においても禅的思想は見られ、「此の世に客に来たと思えば何の苦もなし」と述べ、今生を一時お邪魔した「客」のようなものと捉えて物事に執着しない心構えを示した 。これはまさに無常観であり、死に際しても恐れや嘆きよりも仏の教えに倣った淡々とした姿勢がうかがえる。

懸造の象徴性

華美な装飾ではなく、自然の断崖を活かし、木組みをむき出しにした構造美が特徴である懸造は、自然との調和や、あるがままの姿を尊ぶ禅の精神と共通している。まさに「わび・さび」

また、断崖絶壁に張り出すように建てられているその姿は、俗世(城下)を超越した場所で悟りの境地を目指す修行(坐禅)の場を象徴している、と解釈することもできる。

政宗は懸造を修行の場と見立て、そこで仏性に至り、仏となって仙台を護ることを考えただろうか。

死してなお、仙台を見守る

「肉体は滅んでも精神は永遠」という個の存在の永遠を求める考えは、禅においては、悟りへの途中で捨てるべき「迷い」や「執着」だが、禅宗が日本社会に溶け込んだ信仰のあり方として、「死んだ後も大切なものを護りたい」と願うことは普遍的で、「大いなる命と一つになって、人々を慈悲で見守る存在になりたい」という仏教の精神に通じる。

こうした側面を考慮に入れると、懸造は、個人的な権威や城としての実用性を超えた「精神的な依り代」としての願いが含まれていた、と言えないだろうか。

まとめ

仙台城本丸の懸造は、伊達政宗という人物の多面性が凝縮された象徴だった。

断崖絶壁という地形を活かし克服するための合理的な選択で、広瀬川と奥州街道を見渡せる軍事的拠点として機能した

城下を一望する絶景を楽しみ、自らの権威と文化的センスを誇示する象徴とした。京都の名刹に倣った洗練された意匠は、政宗が目指した「伊達な文化」の象徴であり、天守なき仙台城のシンボルとして城下を照らした。

宗教建築としての懸造の伝統、そして政宗が生涯を通じて培った禅的死生観。崖にせり出すその姿は、俗世を超えた境地を象徴し、死してなお仙台を護るという願いの依り代だったのかもしれない。

戦国を生き抜いた武将としての合理性、文化人としての美意識、そして修行者としての精神性──これらすべてが交差する場所として、そしてひょっとしたら何らかの形で青葉山が古来からの霊場と知り得、そのエネルギーを借りることで死後も仙台の繁栄と民の安寧を願ったのかもしれない。

建物は失われたが、その想いは今も青葉山の断崖に確かに刻まれている。

コメント